[post] 从 S32DS 到 VS Code:嵌入式 IDE 中被隐藏的编译过程

📅 2025-08-30

🔄 2025-08-30

⌚ Reading time: 4 min

1.引言

进入汽车电子行业之后,我开始接触车规级 MCU,比如 NXP S32K144、S32K312。NXP 官方提供的开发环境是 S32 Design Studio (S32DS),它实际上是一个基于 Eclipse 定制的 IDE。这类 IDE 在嵌入式开发里很常见,像 RT-Thread Studio 也是基于 Eclipse 定制的,都是类似的思路:

- 集成 GCC 工具链

- 提供 MCU 配置和外设初始化界面

- 自动生成 makefile

- 一键编译、下载、调试

和 S32DS 相比,嵌入式开发更常用的是 Keil (MDK-ARM) 或 IAR Embedded Workbench。在 Keil/IAR 中,几乎所有编译选项都藏在 GUI 配置对话框里(工程 → Options for Target…),开发者点几下就能完成编译设置。工程文件(Keil 的 .uvprojx / IAR 的 .ewp)就是这些配置的保存载体,用户很少需要直接接触编译器命令行。

编译时 IDE 开发者几乎看不到底层命令和流程。相比之下,S32DS (Eclipse) 的方式要“开放”得多,工程目录里直接存在 makefile,编译过程透明可见,甚至可以完全脱离 Eclipse IDE,直接在命令行里运行 make -C Debug_FLASH 完成编译。

在实际项目里,一些经验丰富的老工程师喜欢 Source Insight 作为轻量的代码浏览器,快速搜索、跳转;也有人尝试 VS Code,借助 C/C++ 插件获得更现代的编辑体验如补全、跳转、代码检查、Git 集成。而对于 S32DS 这样的 Eclipse 系 IDE,如果仅仅把它当成“工程生成器”和“编译工具链”,代码编辑的部分就完全可以交给 VS Code。

我最初的出发点也很简单:👉 想在 VS Code 里像用 Source Insight 一样浏览代码。

不过,Keil/IAR 的编译过程是被封装和隐藏的,S32DS 的编译过程则是透明的,可以直接拿 makefile 在外部调用。那么完全可以在 VS Code 中直接启动编译,而且效果与 S32DS 一模一样。IDE 背后看似“一键编译”的按钮,其实就是在调用预处理、编译、汇编、链接这几个步骤;只是 Keil/IAR 把它藏了起来,而 Eclipse/S32DS 把它展示出来。

本文目标:

- 如何在 VS Code 中打开、编辑、编辑 S32DS 工程

- 如何在 VS Code 下调用 S32DS 的工具链进行编译

- 顺带整理一下嵌入式 IDE 背后被“隐藏”的编译过程

2.S32DS 工程结构与编译相关设置

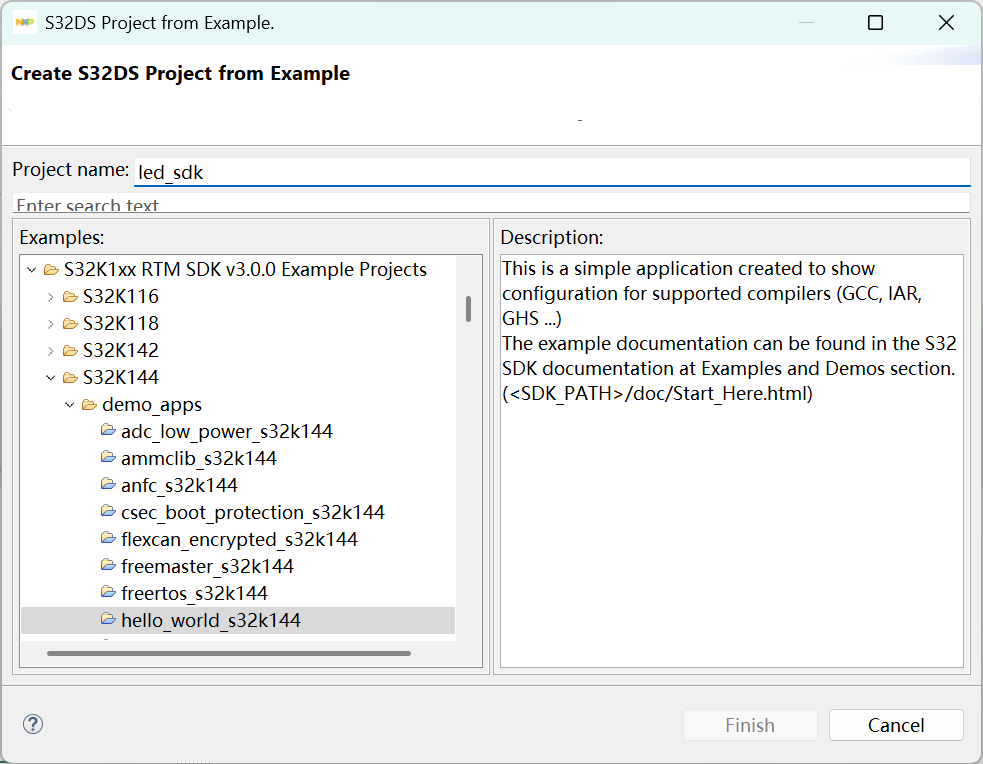

这里我使用的芯片为 S32K144,IDE 为 S32 Design Studio for ARM Version 2018.R1,安装了 S32 Design Studio for ARM v2018.R1 Update 11 with S32 SDK,新建一个 SDK 自带的例程并命名为 led_sdk

目录结构大致如下

led_sdk/

├── Sources/ # 用户代码

│ └── main.c

├── Generated_Code/ # Processor Expert 或 SDK 自动生成的代码

├── Project_Settings/ # 工程配置(编译器参数、链接脚本)

│ ├── Linker_Files/

│ │ └── S32K144_*.ld # 链接脚本 (决定 Flash/RAM 布局)

│ └── Startup_Code/

│ └── startup_S32K144.S # 启动文件 (复位向量表、默认中断处理)

├── Debug_FLASH/ # Debug_FLASH 配置编译输出目录

└── makefile

其中几个目录和文件非常关键:

- Sources/:用户自己写的业务代码。

- Generated_Code/:如果启用了 Processor Expert 或 SDK 驱动,会在这里生成初始化函数、外设驱动。

- Project_Settings/Linker_Files/*.ld:链接脚本,描述了 MCU 的内存布局(Flash 起始地址、RAM 大小、代码段/数据段的分布)。

- Project_Settings/Startup_Code/startup_xxx.S:启动文件,完成最小硬件初始化,定义中断向量表,并最终跳转到 main()。

- Debug_FLASH/:编译输出目录,里面有 自动生成的 makefile,以及目标文件(.o)、映射文件(.map)、最终的 .elf .hex。

从开发者的角度看,我们通常在 Eclipse 界面里完成以下操作:

- 选择 MCU 型号(S32K144/S32K312)

- 配置编译选项(优化等级、宏定义、浮点 ABI 等)

- 添加/移除源文件

这些操作会被保存到工程配置文件里(.project、.cproject),然后由 S32DS 自动生成对应的 makefile。因此,真正的编译体系源头是 makefile。当点下 “Build Project” 按钮时,发生的事情其实是执行 make 命令,make 会找到 makefile,并根据规则调用 arm-none-eabi-gcc 完成编译和链接。

在 Keil/IAR 中,所有编译器参数都通过 GUI 设置(Project → Options…),很少暴露底层命令。工程文件(Keil 的 .uvprojx,IAR 的 .ewp)只是 GUI 配置的 XML/文本形式,rt-thread 的 scons 工具自动生成 keil 项目时,就是去写这个文本文件,编译时 IDE 会在后台生成临时规则,但用户几乎看不到 makefile,所以很难把工程搬到 VS Code 或命令行环境下直接编译。

而 S32DS (Eclipse + make) 则不同,makefile 明明白白写在工程目录中,甚至可以完全脱离 Eclipse,直接在命令行运行 make -C Debug_FLASH,这也是为什么能在 VS Code 里轻松接入编译的根本原因。

3.编译过程回顾

在 IDE 里,点下 Build 按钮之后,一段时间后就能得到一个 .elf 文件。这背后,实际上经历了四个步骤,和 linux 环境下 gcc 去编译一个 helloworld.c 没有区别。

这里写成适用于 MCU 的交叉编译的命令形式

- 预处理 (Preprocessing)

arm-none-eabi-gcc -E main.c -o main.i

- 编译 (Compilation)

arm-none-eabi-gcc -S main.i -o main.s

- 汇编 (Assembling)

arm-none-eabi-gcc -c main.s -o main.o

- 链接 (Linking)

arm-none-eabi-ld -T S32K144_*.lds startup.o main.o -o led_sdk.elf

链接时把所有 .o 文件和库文件合并,按照链接脚本 (.lds) 把代码和数据放到 Flash、RAM 的指定位置。

有些时候需要下载到 MCU 上的 hex 文件,需要用到 objcopy 工具转换

在 S32DS 生成的工程中,有几个特殊文件参与到编译过程中:

- 接脚本 (.ld):定义了 MCU 的内存分布(Flash 起始地址、RAM 大小、堆栈位置)。决定了 .text、.data、.bss 等段放在什么地址。

- 启动文件 (startup_xxx.S):用汇编编写,完成 MCU 上电后的初始化。定义复位向量表、中断向量表。在复位后执行,最终跳转到 main()。

- C 标准库 (newlib-nano):提供基本函数:memset、printf、malloc 等。在裸机工程中,通常用 newlib-nano 替代完整版 newlib,以减小体积。

当我们在 S32DS 中点击 “Build Project”,其实就是在后台调用这些命令。比如日志中常见的几行:

arm-none-eabi-gcc -c ../Sources/main.c -o main.o -mcpu=cortex-m4 -mthumb ...

arm-none-eabi-gcc -c ../Project_Settings/Startup_Code/startup_S32K144.S -o startup.o ...

arm-none-eabi-ld -T ../Project_Settings/Linker_Files/S32K144_64_ram.ld main.o startup.o ... -o led_sdk.elf

arm-none-eabi-objcopy -O binary led_sdk.elf led_sdk.bin

这些就是 四阶段编译的直接体现。只是在 IDE 里,这些命令被「隐藏」了。

其实,不管是编译一个 Linux 应用,还是编译一个 MCU 工程,底层步骤都是一样的:预处理 → 编译 → 汇编 → 链接。

不同点在于:

- MCU 需要链接脚本 (.lds) 来精确控制内存分布

- MCU 工程会有启动文件和裸机库

- PC 程序则更多依赖操作系统的动态库

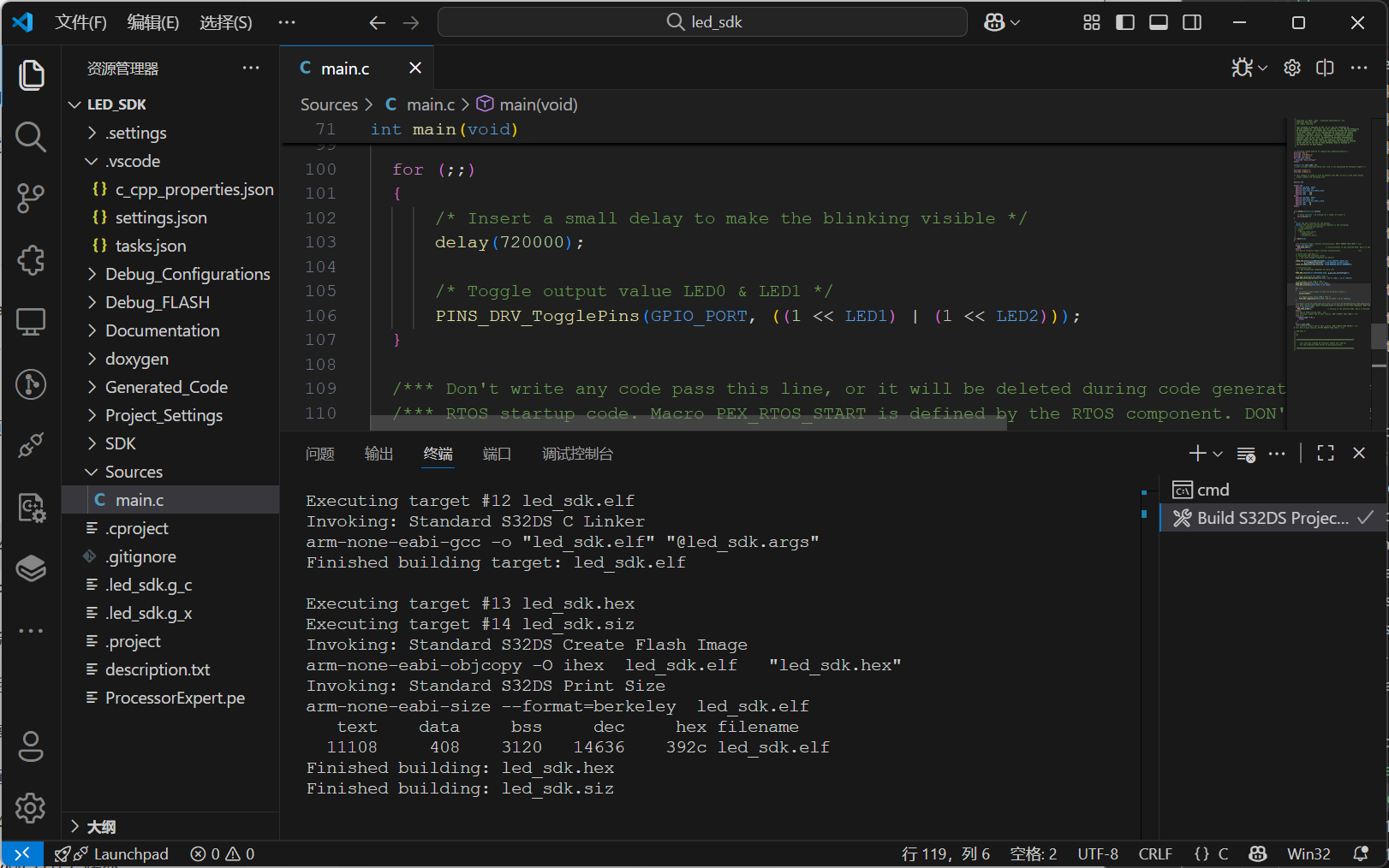

4.在 VS Code 编辑代码并编译工程

刚开始在 VS Code 打开 S32DS 工程时,我的目标非常单纯:就是把 VS Code 当作 Source Insight 的替代品,用来做代码阅读。

为此我做的配置很简单:

- 装上 C/C++ 插件

- 在

.vscode/c_cpp_properties.json里补充includePath和defines,可以直接参考 S32DS 中的设置

这样 VS Code 就能识别 #include "S32K144.h"、补全 PTC->PDDR,甚至能跳转到 PINS_DRV_WritePin() 的定义。到这一步,其实已经满足了我最初的需求:代码能补全,能跳转,看着比 S32DS 舒服。

随着对工程的熟悉理解,我意识到:S32DS 工程目录下的 Debug/、Debug_FLASH/ 里,本来就有完整的 makefile,编译的本质就是执行 make -C Debug_FLASH 命令,那么理论上,在 VS Code 里调用同样的命令,就能得到完全一致的编译结果。或者在 cmd 、windows powershell 里执行这个命令也是一样的。那么就需要使用安装 S32DS 时一同安装的工具链。

有两个关键的东西 make 和 arm-none-eabi-gcc,打开工程目录,打开 cmd,直接执行 D:\NXP\S32DS_ARM_v2018.R1\utils\msys32\usr\bin\make.exe -C Debug_FLASH 其实就已经能编译整个项目了。但是一般来说不会搞得这么冗余。把 S32DS 的工具链添加到系统的环境变量

D:/NXP/S32DS_ARM_v2018.R1/Cross_Tools/gcc-arm-none-eabi-4_9/bin/

D:/NXP/S32DS_ARM_v2018.R1/utils/msys32/usr/bin/

此时可以在 cmd 中直接使用 make 命令编译工程了。在 .vscode/tasks.json 里添加任务:

{

"label": "Build S32DS Project",

"type": "shell",

"command": "make",

"args": ["-C", "Debug_FLASH"],

"group": {

"kind": "build",

"isDefault": true

},

"problemMatcher": ["$gcc"]

}

本质上就是为一个 UI 按钮指定了对应的命令。这样按 Ctrl+Shift+B 就会自动执行命令。整个过程与 S32DS 一模一样没有任何区别,因为用的就是 S32DS 生成的 makefile 和同一个工具链。

5.总结与思考

通过这次尝试,把 S32DS 工程搬到了 VS Code:

- Eclipse/S32DS 依然是项目的“根基”,它负责配置 MCU、生成 makefile、集成调试工具;

- VS Code 则承担了日常写代码的工作,提供了更轻量、更现代化的编辑体验。

在这个过程中,关于 IDE 与编译器之间的关系:

- 对于 Keil / IAR 这样的传统 IDE,编译过程大多被 GUI 封装,开发者几乎接触不到底层命令;

- 而 Eclipse (S32DS) 的优势在于透明:makefile 就在工程目录里,完全可以脱离 IDE,在命令行或 VS Code 下完成编译。

这种 “IDE 生成 + VS Code 编辑” 的组合模式,带来了几个好处:

- 编辑体验:代码补全、跳转、搜索更顺畅,Git 集成也更自然。

- 编译一致性:VS Code 调用的就是 S32DS 工具链和 makefile,最终产物和 Eclipse 编译完全一致。

当然,目前 Eclipse 依然不可或缺:

- MCU 外设配置(Processor Expert 或 RTD/SDK 配置);

- 编译器参数调整(优化等级、浮点选项、链接脚本路径);

- 调试支持(PEMicro/J-Link)

这些功能仍然需要依赖 S32DS。VS Code 虽然可以部分替代 Eclipse,但要完全替代,还需要更多插件和配置,成本并不低。

未来可以有一些更多的探索:

- 借助 VS Code 的 Cortex-Debug 插件,是否可以实现更完整的调试体验;

- 有没有更自动化的方式,把 S32DS 里配置的 includePath、defines 同步到 VS Code,而不是手工维护;

- 甚至能不能在团队开发中,把 S32DS 作为项目生成工具,而 VS Code 作为日常开发环境,做到真正的轻量化协作。

无论最终是否完全替代 Eclipse,一个底层逻辑:从 PC 到 MCU,编译的本质过程是相同的,只是 IDE 在不同程度上“隐藏”了它。

附录:vs_code 配置

以下示例假设工程名为 led_sdk,编译目录是 Debug_FLASH,S32DS 安装在 D:/NXP/S32DS_ARM_v2018.R1/。

.vscode/tasks.json

定义编译任务,一键调用 make

{

"version": "2.0.0",

"tasks": [

{

"label": "Build S32DS Project",

"type": "shell",

"command": "make",

"args": ["-C", "Debug_FLASH"],

"group": {

"kind": "build",

"isDefault": true

},

"problemMatcher": ["$gcc"]

},

{

"label": "Clean S32DS Project",

"type": "shell",

"command": "make",

"args": ["-C", "Debug_FLASH", "clean"],

"group": "build"

}

]

}

.vscode/c_cpp_properties.json

配置 头文件路径 和 宏定义,让 IntelliSense 正确工作:

{

"configurations": [

{

"name": "S32DS",

"includePath": [

"${workspaceFolder}/Sources",

"${workspaceFolder}/Generated_Code",

"D:/NXP/S32DS_ARM_v2018.R1/S32DS/software/S32SDK_S32K1xx_RTM_3.0.0/platform/devices/S32K144/include",

"D:/NXP/S32DS_ARM_v2018.R1/S32DS/software/S32SDK_S32K1xx_RTM_3.0.0/platform/drivers/inc"

],

"defines": [

"CPU_S32K144HFT0VLLT"

],

"compilerPath": "arm-none-eabi-gcc",

"cStandard": "c99",

"intelliSenseMode": "gcc-arm"

}

],

"version": 4

}